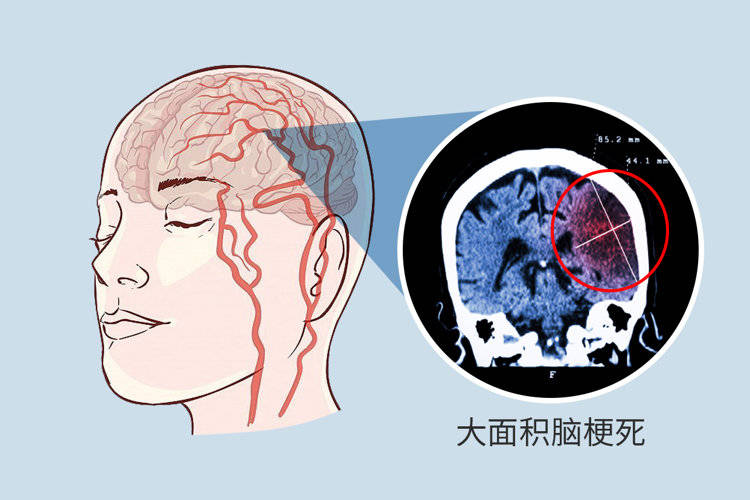

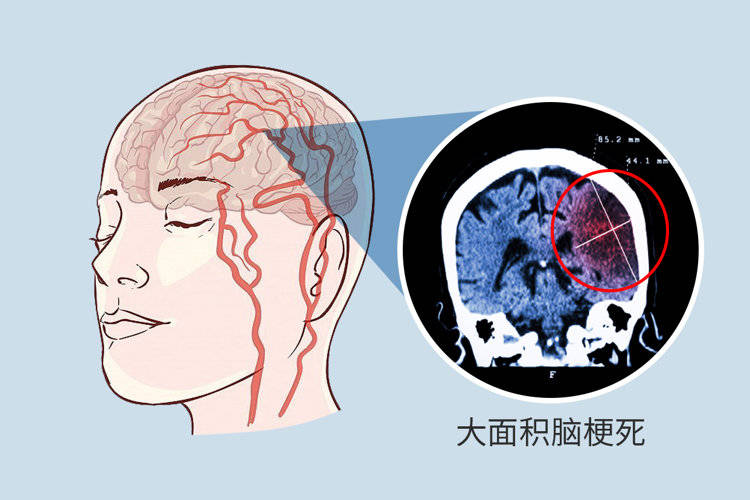

在现代社会,脑梗已成为威胁中老年人健康的 “隐形杀手”,且近年来发病趋势逐渐年轻化。这种急性脑血管疾病发病急、进展快,若未能及时发现和治疗,往往会留下严重的后遗症,甚至危及生命。因此,全面认识脑梗,掌握科学的早期识别方法,对每个人而言都至关重要。

脑梗,医学上称为缺血性脑卒中,是指脑部血管因各种原因发生阻塞,导致血液无法正常输送到脑内相应组织,进而引发神经细胞缺血、受损甚至死亡的病症。其致病原因多样,常见的有血栓形成、栓子脱落、脂肪栓塞、空气栓塞等,这些物质会堵塞脑动脉及其分支,切断脑组织的血液供应。而高血压、高血脂、心房颤动、糖尿病等慢性疾病,正是诱发脑梗的重要危险因素。这些疾病会长期损伤血管内皮,导致血管狭窄、硬化,为血栓形成创造条件。脑梗发作后,大脑神经细胞因缺血缺氧,每分钟就会有大量细胞死亡,若未及时干预,不仅会造成肢体瘫痪、语言障碍等永久性神经功能损伤,严重时还会直接导致患者死亡。

面对脑梗的巨大危害,及时发现早期症状是挽救生命、减少后遗症的关键。医学专家总结出一套简单易记的识别口诀 ——“一看、二听、三感”,普通人掌握这一方法,就能在关键时刻快速判断,为患者争取宝贵的救治时间。

“一看” 即观察患者的面部表情和特征。大脑是控制面部神经的 “司令部”,当脑部血管阻塞影响到面部神经供血时,患者会出现明显的面部异常。家人或身边人若发现患者一侧面部突然无力、瘫痪,比如嘴角向一侧歪斜,无法正常微笑,漱口时嘴角漏水;或者一侧眼睛无法顺利闭合,眨眼动作变得僵硬,甚至出现眼睑下垂等情况,就必须高度警惕脑梗的可能。此时切勿误以为是 “中风”“面瘫” 而延误就医,应立即采取下一步行动。

“二听” 是关注患者的语言能力和表达清晰度。语言功能主要由大脑的特定区域控制,当该区域因缺血受损时,患者的语言能力会突然出现问题。与患者交流时,若发现其原本流畅的表达变得困难,比如突然无法说话,张大嘴巴却发不出声音;或者说话含糊不清,发音模糊,让人难以听懂,比如将 “吃饭” 说成 “吃放”;还有些患者会出现词不达意的情况,明明想表达 “喝水”,却说出 “穿衣” 等无关词汇,甚至无法理解别人说的话,对简单的指令如 “抬手”“坐下” 也毫无反应。这些语言上的异常,都是脑梗发作的重要信号,绝不能忽视。

“三感” 则是留意患者自身的肢体感觉和活动能力变化。肢体的运动和感觉依赖于脑部神经的正常传导,脑梗发生时,肢体供血和神经信号传递会受阻,患者会明显感觉到肢体异常。比如突然觉得一侧手臂或腿部无力,抬手时手臂会不自觉下垂,走路时腿部发软,无法正常发力,容易向一侧倾斜甚至跌倒;或者肢体出现麻木感,像有无数蚂蚁在皮肤上爬行,触摸物体时感觉迟钝,甚至无法感知冷热温度。部分患者还会出现肢体协调性下降的情况,比如拿东西时手抖得厉害,无法准确握住杯子、筷子等物品。一旦出现这些肢体异常症状,无论程度轻重,都应立即陪同患者前往医院就诊。

脑梗的救治效果与发病后到医院的时间密切相关,医学上有 “时间就是大脑” 的说法,发病 4.5 小时内是脑梗救治的 “黄金时间窗”,在此期间进行规范治疗,能最大限度减少脑细胞死亡,降低后遗症的发生概率。因此,当通过 “一看、二听、三感” 判断患者可能发生脑梗时,除了保持冷静,还要立即拨打 120 急救电话,在等待救护车的过程中,让患者保持平卧姿势,避免随意搬动,若患者出现呕吐,应将其头部偏向一侧,防止呕吐物堵塞呼吸道导致窒息。

此外,预防脑梗同样重要。对于有高血压、高血脂、糖尿病、房颤等基础疾病的人群,要严格遵医嘱服药,控制病情发展;日常生活中应保持健康的生活方式,减少高油、高盐、高糖食物的摄入,多吃蔬菜、水果、全谷物,适量进行运动,如散步、太极拳等,戒烟限酒,保持规律作息,避免过度劳累和情绪激动。定期进行体检,监测血压、血脂、血糖等指标,及时发现血管异常,也能有效降低脑梗的发病风险。

脑梗虽凶险,但只要我们充分认识其危害,牢记 “一看、二听、三感” 的识别口诀,做好预防和早期干预,就能为自己和家人的健康筑起一道坚实的防线,远离脑梗带来的痛苦与伤害。