小刘今年29岁,从小到大一直胃肠道功能不太好,但是一直没做过系统性检查。大约从1个月前开始,他身上出现了粪便不成形的症状,且每天都需要排便1~2次。

感觉情况不太对的他去医院预约了门诊,听到他的症状后医生还没太当回事,因这些表现在消化道疾病中是很常见的。

但小刘接下来的话让医生眉头紧锁,他的母亲和姐姐都罹患结肠癌,母亲在几年前还因为结肠癌去世了。医生当即让小刘预约了胃肠道检查,发现他的肠道内存在数百枚息肉,高度怀疑是家族性腺瘤型息肉病。

病理检查结果显示部分息肉已经发展成了腺癌,发生了肝脏转移。情况十分严峻,目前小刘还在医院接受治疗。

一、为什么肠道容易长“息肉”?

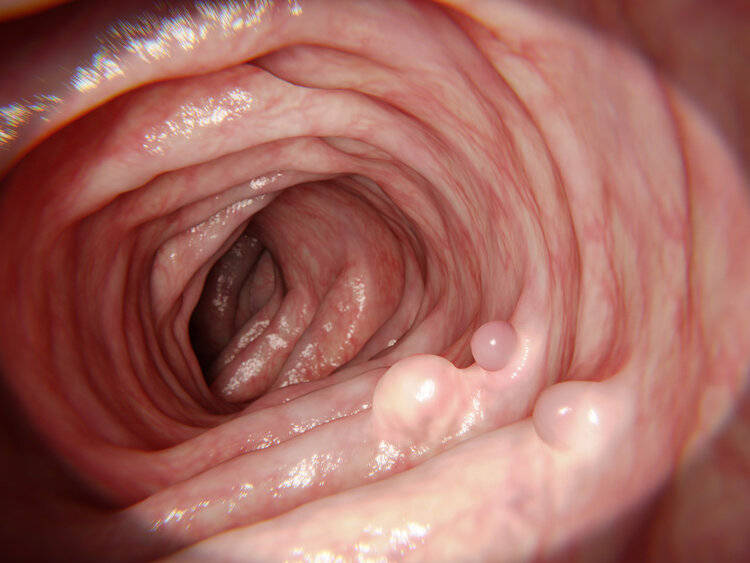

肠息肉是指肠道黏膜表面突出的异常生长组织,在没有确认病理性质之前统称为息肉,大白话就是肠道里出现的肉疙瘩。

很多人不把肠息肉当回事,但约有85%的肠癌是由息肉演变而来,正常黏膜长出息肉一般需要10~30年,而在出现息肉后,经过5~10年时间即可恶变成癌。

但是,为什么好端端的肠道会长出息肉呢?

南方医科大学南方医院消化内科主任刘思德表示,现代医学对息肉的成因尚不明确,但一般认为与以下几个因素相关。

年龄:随着年龄的增加,息肉的发生风险也会随之增加,这可能与黏膜老化、细胞修复能力下降以及长期积累起来的环境因素影响相关。

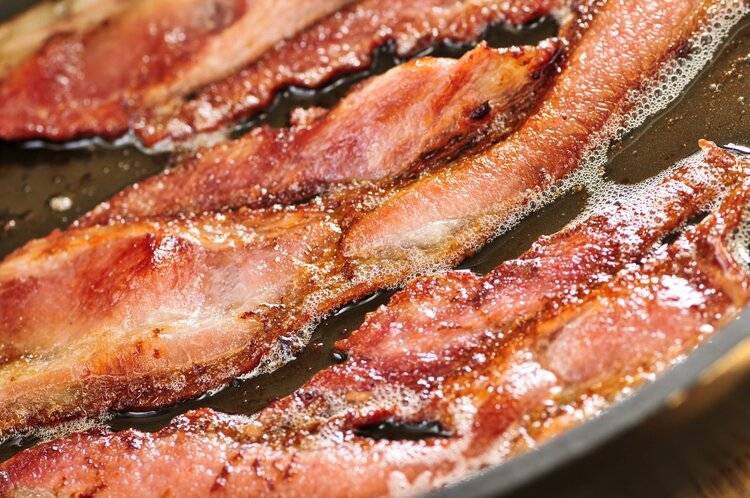

饮食因素:长期摄入大量高脂肪、高蛋白、低纤维的食物,会导致息肉的发生风险明显增加。尤其是膳食内脂肪占比>40%的人群,发生息肉的几率较<15%的明显增加。

炎症刺激:罹患慢性结肠炎、慢性溃疡性结肠炎以及克罗恩氏病等,会给黏膜带来持续刺激,增加息肉的发生风险。

遗传因素:结直肠癌患者中约有10~27%有家族病史,家族内有人员罹患腺瘤性息肉的话,其他人患病的风险也会明显增加。

肠道微生态失衡:研究发现肠道微生态失调与肠息肉发生存在明显相关性,当肠道内的益生菌减少、致病菌增加时,容易引起肠粘膜慢性炎症,进而诱发息肉。